NGADA, BONARINEWS.COM – Tragedi kemanusiaan kembali mengguncang Nusa Tenggara Timur. YBS (10), seorang siswa laki-laki kelas IV sekolah dasar di Kabupaten Ngada, ditemukan tewas gantung diri di pohon cengkeh, Kamis (29/1) siang.

Ia mengakhiri hidupnya di dekat pondok sederhana tempat ia tinggal bersama neneknya yang berusia sekitar 80 tahun.

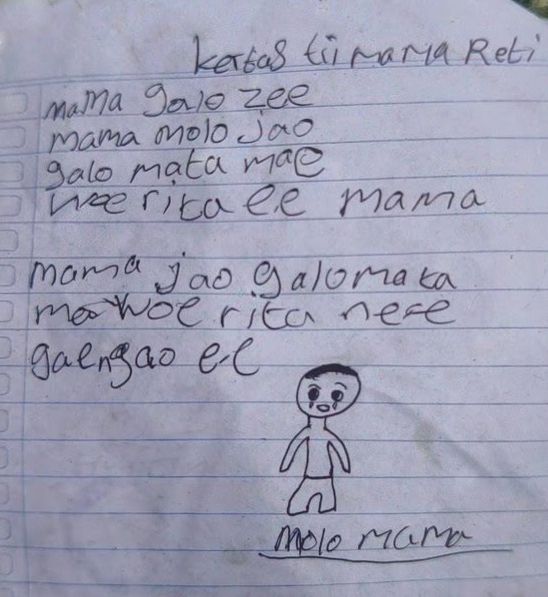

Di lokasi kejadian, polisi menemukan sepucuk surat tulisan tangan yang ditujukan kepada ibunya. Surat itu bukan sekadar pesan perpisahan seorang anak, tetapi potret telanjang tentang kemiskinan struktural, rapuhnya sistem perlindungan anak, dan absennya negara di ruang hidup paling dasar warganya.

Surat itu ditulis dalam bahasa daerah Ngada. Tentu tak sebatas coretan, melainkan tamparan keras terhadap negara. Isinya sederhana, lirih, dan menggetarkan:

“Mama, saya pergi dulu.

Mama, relakan saya pergi.

Jangan menangis, Mama.

Tidak perlu Mama mencari atau merindukan saya.

Selamat tinggal, Mama.”

Di akhir surat, tergambar simbol wajah menangis—sebuah ekspresi visual yang menunjukkan bahwa bahkan dalam keheningan terakhirnya, seorang anak sepuluh tahun masih menyimpan emosi yang tak sanggup ia ucapkan.

Kasi Humas Polres Ngada, Ipda Benediktus E. Pissort, membenarkan keaslian surat tersebut. “Berdasarkan pencocokan tulisan tangan di buku-buku korban, penyidik menemukan kecocokan yang kuat,” ujarnya.

Hidup dalam Kekurangan, Mati dalam Kesepian

YBS hidup dalam kondisi yang jauh dari layak bagi seorang anak. Ayahnya telah meninggal dunia sejak korban masih dalam kandungan. Ibunya, MGT (47), menjadi tulang punggung bagi lima anak dari kondisi keluarga yang serba kekurangan. Korban memilih tinggal bersama neneknya di sebuah pondok sederhana di Dusun Sawasina, Desa Naruwolo, Kecamatan Jerebuu.

Pagi hari sebelum kejadian, korban sempat terlihat duduk termenung di bale-bale bambu. Gregorius Kodo (35) dan Rofina Bera (34), warga setempat, menuturkan bahwa korban tampak sedih dan enggan berbicara. Ia juga tidak berangkat ke sekolah.

“Saat ditanya, dia hanya menunduk,” ungkap Gregorius.

Beberapa jam kemudian, sekitar pukul 11.00 Wita, Kornelis Dopo (59) menemukan tubuh korban sudah tergantung. Teriakan minta tolongnya mengakhiri sunyi yang selama ini menyelimuti kehidupan korban.

Buku dan Pena yang Tak Pernah Datang

Fakta paling menyayat dari tragedi ini adalah permintaan terakhir korban: buku dan pena. Permintaan yang bagi banyak anak di negeri ini adalah hal biasa, bahkan sepele. Namun bagi YBS, permintaan itu menjadi beban batin.

Sebelum diantar ke pondok neneknya oleh tukang ojek sekitar pukul 06.00 Wita, ibunya sempat menasihati korban agar rajin sekolah, sambil menjelaskan kondisi ekonomi keluarga yang sulit. Uang untuk membeli buku dan pena tidak ada.

Di titik inilah tragedi ini tidak lagi bisa dilihat sebagai peristiwa individual atau persoalan keluarga semata. Ketika seorang anak memilih mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli alat tulis, maka yang gagal bukan hanya orang tua—melainkan negara.

Negara yang Absen di Usia Sekolah Dasar

Kasus ini membuka pertanyaan serius: di mana negara ketika anak-anak hidup tanpa perlindungan paling dasar?

Secara konstitusional, negara menjamin hak pendidikan setiap anak. Namun di lapangan, anak kelas IV SD di Ngada hidup tanpa jaminan alat belajar, tanpa pendampingan psikososial, tanpa deteksi dini kondisi kerentanan mental, dan tanpa kehadiran nyata negara.

Program bantuan pendidikan, perlindungan anak, hingga layanan kesejahteraan sosial seolah berhenti di atas kertas. Tidak ada intervensi ketika seorang anak tinggal di pondok bersama nenek lansia.

Tidak ada sistem yang mendeteksi bahwa seorang siswa tidak berangkat sekolah karena kemiskinan ekstrem. Tidak ada pendampingan ketika anak kehilangan figur ayah sejak lahir dan hidup dalam tekanan ekonomi.

Pemerintah daerah, dinas pendidikan, dinas sosial, hingga lembaga perlindungan anak patut dimintai pertanggungjawaban moral dan kebijakan. Tragedi ini bukan kecelakaan tunggal, melainkan akibat dari pembiaran sistemik.

Tragedi yang Seharusnya Bisa Dicegah

Kematian YBS adalah alarm keras tentang rapuhnya jaring pengaman sosial di daerah-daerah miskin. Ini bukan sekadar kisah duka, melainkan dakwaan terhadap sistem yang membiarkan anak-anak menghadapi kemiskinan sendirian.

Jika negara hadir lebih awal—dengan bantuan pendidikan yang nyata, pengawasan anak berisiko, dan dukungan psikologis—maka seutas tali di pohon cengkeh itu mungkin tak pernah menjadi pilihan terakhir seorang bocah sepuluh tahun.

Kini, yang tersisa hanyalah surat perpisahan, air mata, dan pertanyaan besar: berapa banyak lagi anak yang harus pergi sebelum negara benar-benar hadir?

Penulis : Faidin